飽和水蒸気量と湿度を丁寧に解説

小須田

飽和水蒸気量とは

飽和水蒸気量:の空気が含むことが出来る水蒸気の最大量。飽和水蒸気量を超える水蒸気は、水滴になって出てくる。

露点:含みきれなくなった水蒸気が水滴になり始める温度。

湿度の求め方とイメージ

湿度[%]の公式は以下のように習います。

公式が苦手な方も、安心してください。

当時の私も苦労しましたが、なんとか理解できました。諦めずに続きの説明を見てください。きっとお役に立てるはずです。

この記事では、わかりやすく、空気()が17.3gの水蒸気を持っているとします。

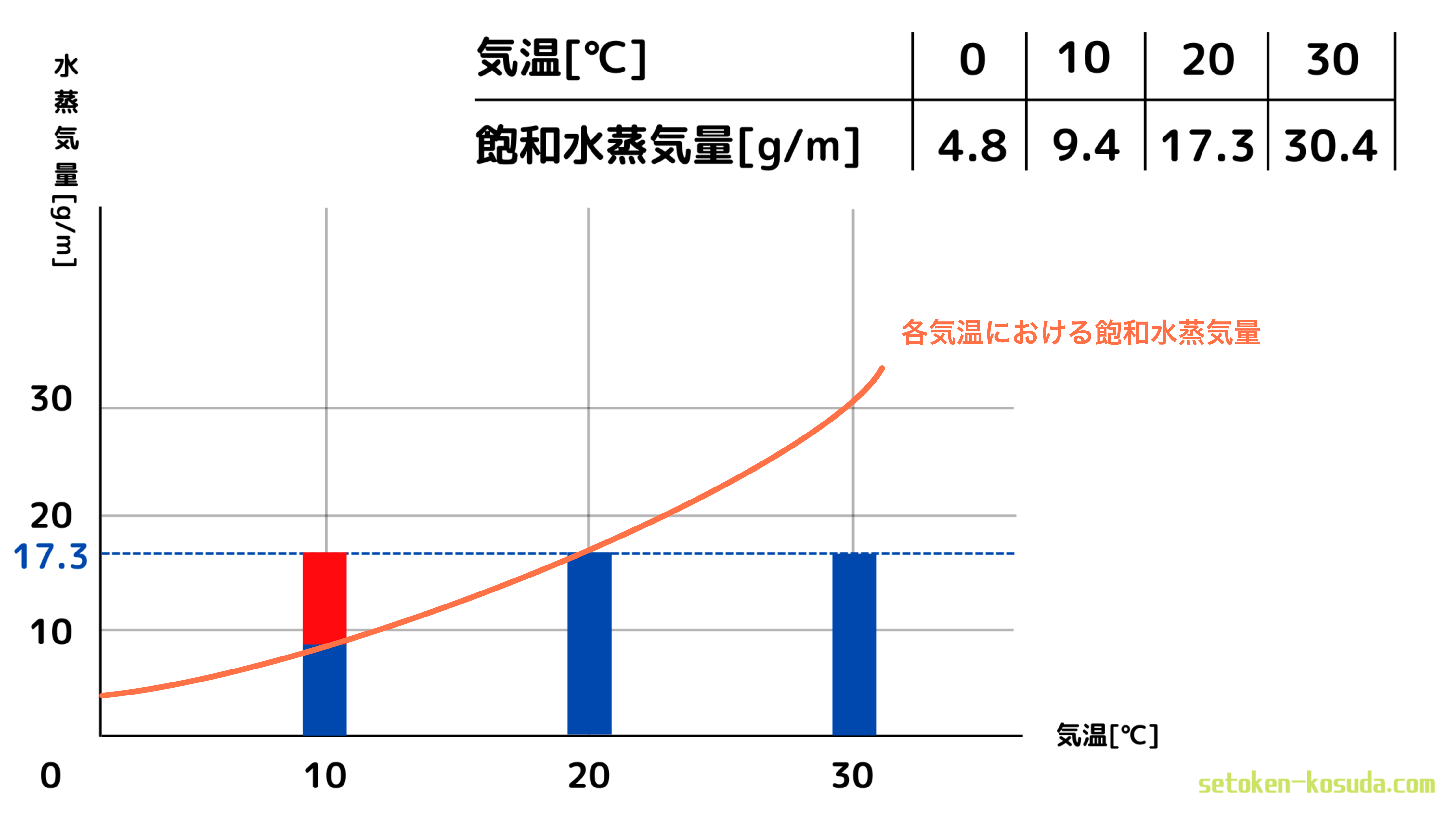

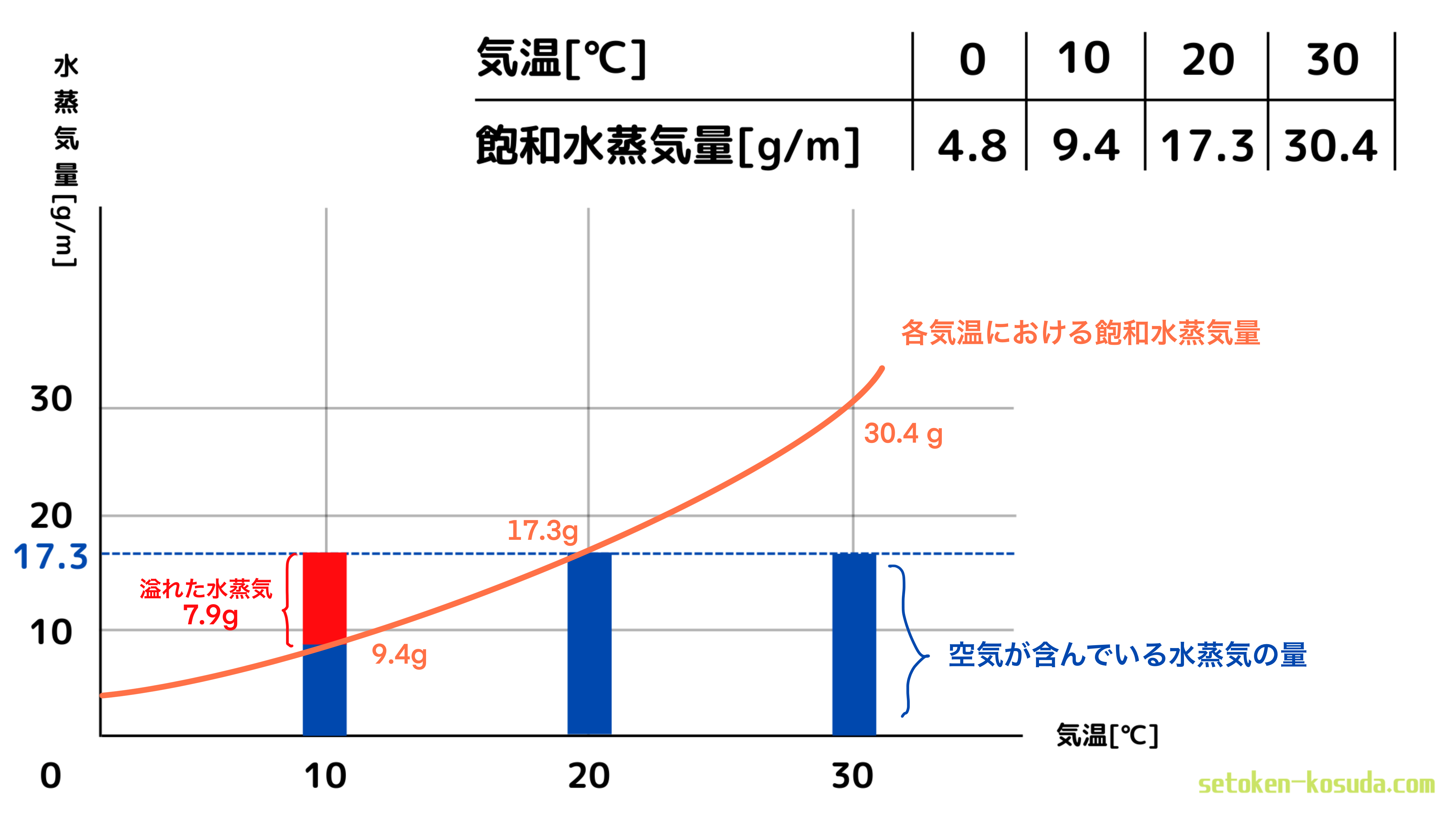

上のグラフと式の関係

- 青色の棒グラフが式の分母である「の空気に含まれる水蒸気の量」

- オレンジ色の曲線が各気温の飽和水蒸気量

- 赤色は 10℃ の時の飽和水蒸気量(黄色の曲線)を超えてしまった「水滴に変わる溢れた水蒸気の量」

湿度の公式をイメージで理解する

ここからは苦手な方向けに、この式の意味をイメージで捉えてみます。

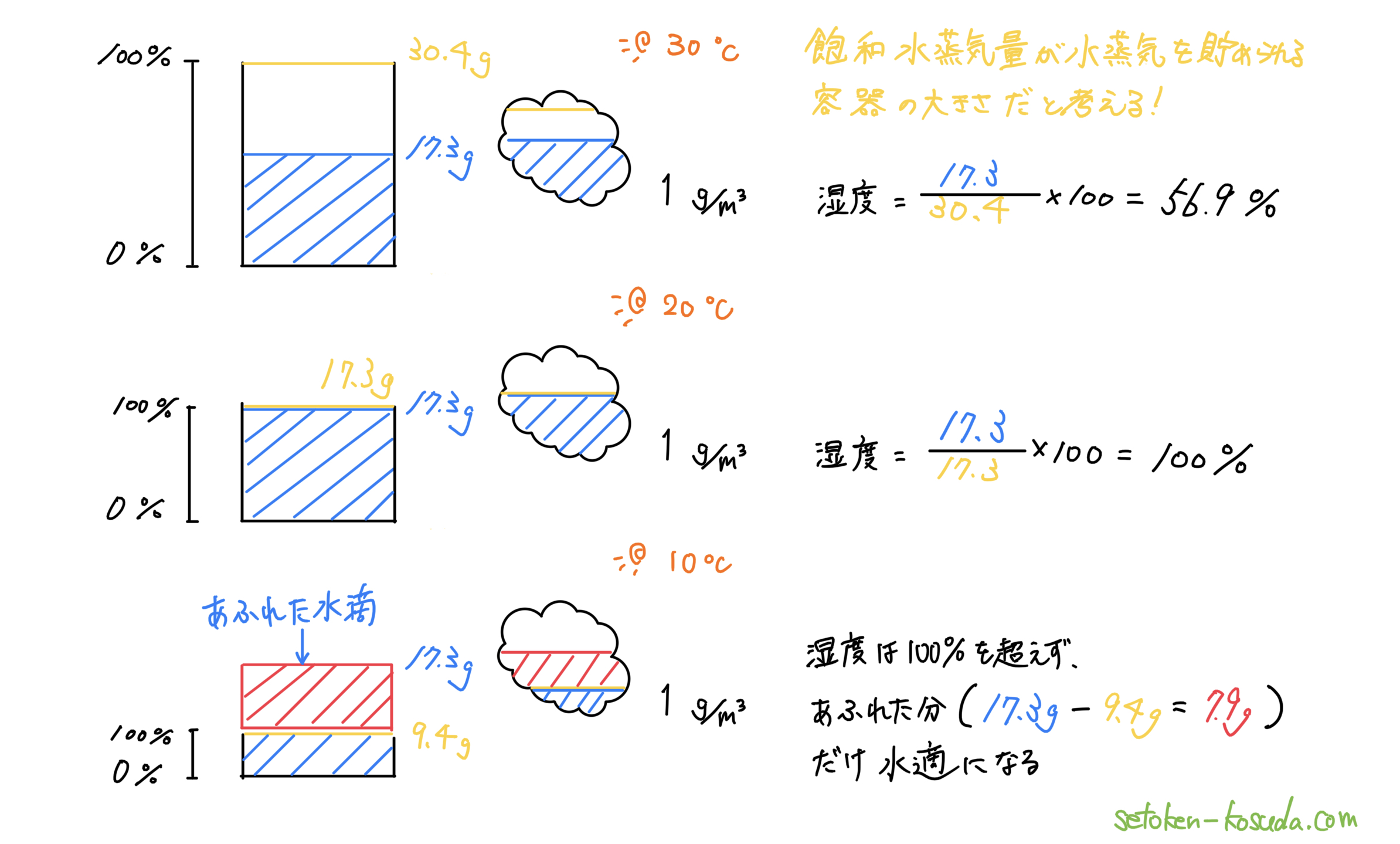

以下の画像に、図 2 で示したグラフと気温ごとに変化する飽和水蒸気量を%目盛りで表しました。

- 気温 30℃ の時、17.3gの水を含んだ空気

- 気温 20℃ の時、17.3gの水を含んだ空気

- 気温 10℃ の時、17.3gの水を含んだ空気(飽和水蒸気量を超えた水蒸気は水滴になり溢れる)

上記 3 パターンで湿度、飽和水蒸気量をモノに置き換えて、想像してみます。

左の%目盛りですが、ある気温のときに水を溜め込める容器、タンクのようなものだと考えてください。その容器の満タンを示すのが飽和水蒸気量なのです。

画像を見ると、気温が 30℃→20℃→10℃ と下がるにつれて、**左の容器(飽和水蒸気量)**自体が小さくなっているのが分かりますね。気温が低くなるほど、全く同じ体積の空気にも関わらず、溜め込める水蒸気の量が少なくなるということです。

具体的な湿度の計算

それでは、各気温における具体的な湿度の計算をしてみましょう。

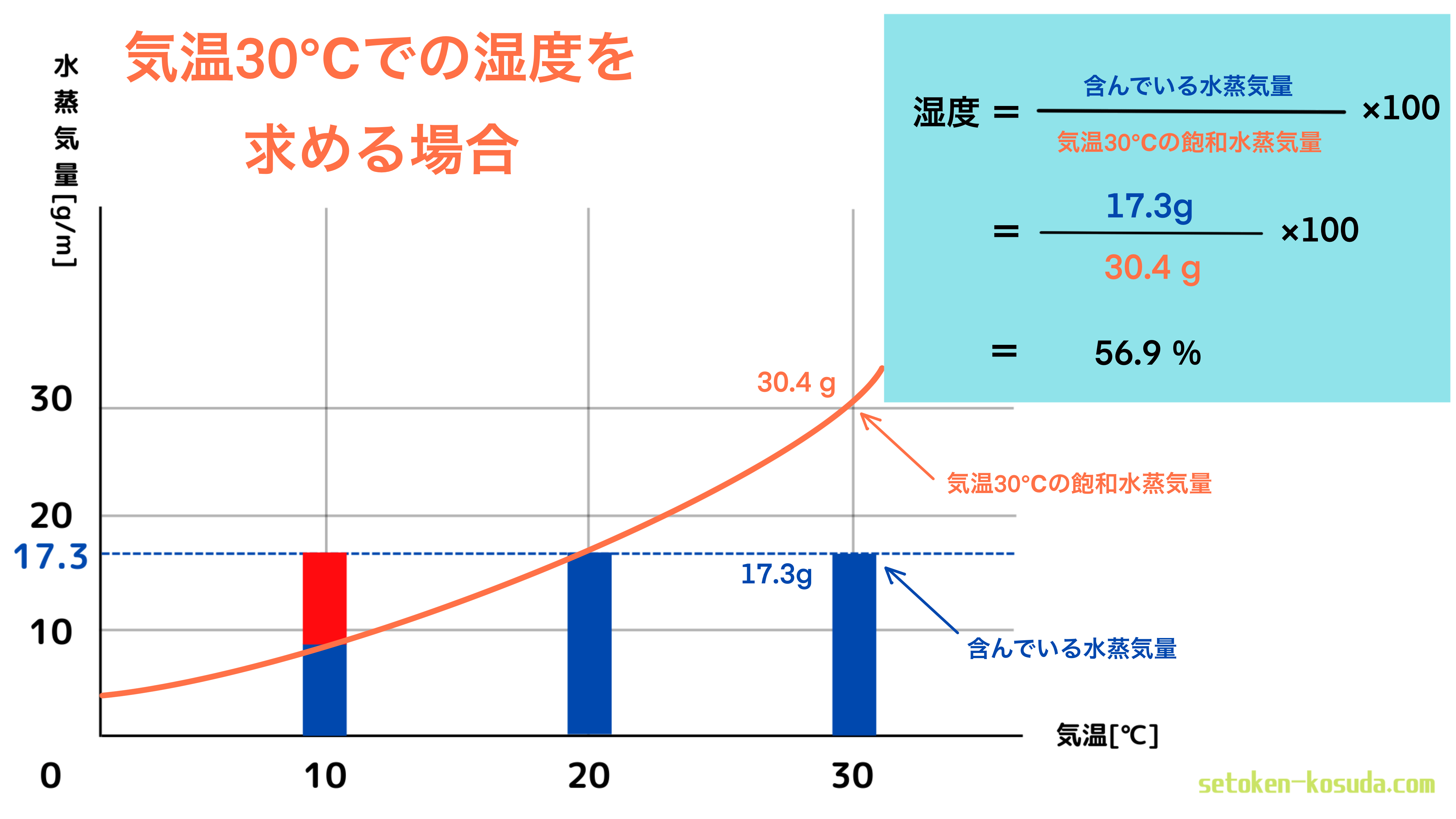

手書きで説明してみましたが、思ったより見辛かったので、気温 30℃ の時、湿度を求める計算に画像を追加しました。

30℃ の時

空気の容器の最大はということになります。それに対して、実際に含んでいる水蒸気はなのでだいたい半分と想像がつきます。

そして、湿度の公式を用いると、

となり、結果からも明らかです。

20℃ の時

空気の容器の最大はということになります。それに対して、実際に含んでいる水蒸気は17.3gなので容器は満タンだと分かります。

もちろん容器が満タンということは、湿度 100%と言えるはずです。

では湿度の公式を用いると、

と、想像通りの値になりますね。

10℃ の時

空気の容器の最大はということになります。それに対して、実際に含んでいる水蒸気は17.3gなので、容量を大きく上回る量の水蒸気が溢れてしまうことになります。

容器の満タン分(9.4g)+ 超えた分(7.9g)ということから、湿度 100%は相変わらずで、余り(7.9g)は実際に目に見える水滴になります。

夏場のよく見かける冷えたペットボトルに付着する水滴や、冬の窓際の結露はこの溢れた水滴のことなんです。

湿度とは(まとめ)

空気は気温ごとに、水蒸気を貯めるタンクを持っており、その満タンを示す値が飽和水蒸気量です。

湿度は、空気が持つタンク全体(飽和水蒸気量)のうち、どのくらい水が溜まった(含んでいる水蒸気の量)かという割合を表しています。

だから湿度が高い時は、空気中の水分が多く、ジメジメしていますよね。

瀬戸学習会では、一緒に頑張る生徒さん(小学生〜高校生)を募集しています。

長野県佐久市近辺にお住まいの方で、瀬戸学習会の指導や自習室などに興味がある方はお気軽にご連絡ください。

ご相談お待ちしております。